K.T.Cトピックス

税務調査で「AI活用」が進んでいます 資産税編 Vol.79

国税当局は、2025年に実施される相続税の税務調査からAIを活用することを公表しています。

どのようにAIを活用するのか、また、納税者はどのような準備が必要なのかについてご紹介します。

国税庁等が、正しい申告がされているかを確認・指導する一連の手続きをいいます。

相続税の税務調査は、相続が発生した後、一定期間を経過してから行われるのが慣例です。国税当局では7月から新しい事務年度が始まります。今夏の税務調査で対象となる相続税申告は、2023年に生じた相続が中心となるようです。

2023年事務年度(2023年7月~2024年6月)に実施された相続税調査では追徴税額857億円となり、その額は年々増加しています。

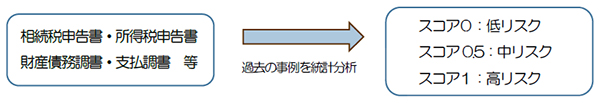

相続税の申告書のほかに、財産債務調書や海外送受金記録、各種支払調書をAIで分析し、申告漏れのリスクをスコア化します。過去に相続税申告漏れが生じた案件から傾向を抽出し、AI分析のためのデータとして活用されます。分析作業は国税庁が行い、最終的には各地の国税局や税務署の担当者が調査対象を選定します。

すでにAI活用が先行している所得税調査や法人税調査ではその成果が上がっており、2023年事務年度の追徴税額は過去最高となりました。今後、相続税調査においても捕捉される「網目」が細かくなり、不正やミスが発覚しやすくなることが予想されます。

国税当局は膨大な情報を分析・収集するので、相続人として納税者となった場合には入念な準備が求められます。仮にAIが「不正の可能性がある」と分析しても、実際の事情や証拠を示して説明できるよう、情報や証拠を収集・保管することが大切です。

弊社では相続・事業承継チームを有し、複数人体制で相続税申告を担当します。また、税務調査を見据えた詳細な検討を得意とし、国税庁OB税理士のバックアップ体制も整えております。生前の対策もお気軽にお問い合わせください。

会社設立から組織再編、事業承継、相続など

「もう少し詳しく知りたい、相談したい」という方、

どうぞご一報ください。